심현숙 / (사)한국문협 밴쿠버지부 회원

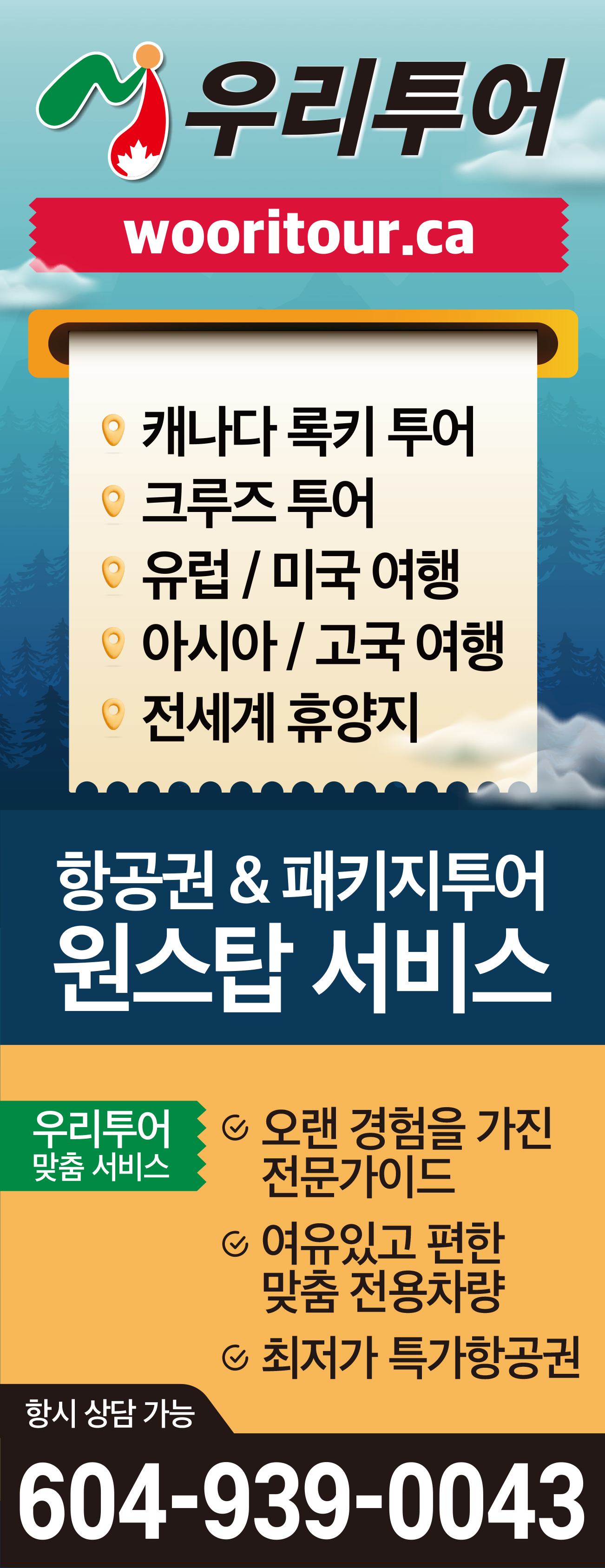

미국에서 아들 내외가 오랜만에 다녀갔다. 딸이 며칠 휴가를 받아 우리 네 식구는 모처럼 함께 한가한 시간을 보냈다. 록키 포인트 공원에 가서 바다를 배경으로 가족사진도 찍고 일식집에 들러 생선 초밥과 회도 먹었다. 누구에게는 평범한 일상일수도 있는 일들을 우리는 특별한 날이나 된 양 참 어렵게 했다.

그다음 날도 우리는 가족여행을 온 것처럼 가스타운(Gastown), 밴쿠버 다운타운, 스탠리 팍, 그리고 UBC 박물관까지 관광을 다녔다. 오가는 차 안에서 주고받은 대화 중에 아들이 이런 말을 꺼냈다.

"건강 회복하셔서 저한테 짐을 주지 마세요." 갑작스러운 아들의 말에 나는 어안이 없었다.

"네 동생과 나는 이곳에서 잘 살고 있는데 짐이라니?" 기분이 언짢았다.

"엄마가 아프시다는 자체가 마음이 무거워요."

"그래, 그건 맞다. 너희들도 이번 건강진단 결과가 안 좋다니 내 마음도 힘들구나." 아들이 말하기 전에는 아들에게 마음의 짐을 줬다는 걸 전혀 생각 못 했다. 생활비로 부담을 준 적도, 병원에 와서 나를 간병하라고 한 적도 없기에 나는 아들 내외에게 짐이 되었다고는 생각 못 했다.

사실 우리가 이리 의사소통이 안 된 데는 이유가 있다. 남편이 불의의 사고로 일상을 잃게 된 후 21년 만에 처음으로 아들이 속에 있는 말을 하게 된 셈이다. 우리는 남편을 돌보는 일에 급급하여 아무것도 생각 못 하고 15년 반을 살았다. 그 후 팬더믹으로 멀리서 사는 아들네와 교류가 원활하지 못한 데다 나까지 투병하고 보니 웬만한 일들은 무소식이 희소식인 양 무심하게 지나갔다.

아빠가 병상에 계실 때, 아들은 집에 오면 아빠를 뵙고 아빠가 묻는 말에 몇 마디 대답했던 것이 전부였다고 한다. 아빠가 요양병원으로 가신 후에는 더욱 말수가 적어지셔서 눈빛으로만 서로의 애틋한 마음을 나누었다고 한다. 우리 가족은 원래 평소에도 속에 있는 말을 하는 편이 아니었다.

그런데 이번에 만나보니 아들은 예전과 많이 달라져 있었다. 교수라는 직업에서 비롯된 것인지, 병상에 계셨던 아버지의 부재로 정신적인 부담이 없어진 건지, 아니면 힘든 단계 단계를 정상까지 오르며 얻은 자신감 때문인지. 정확히 알 수 없지만 아들이 마음을 열어 준 것만도 놀랍고 고마웠다. 서로 입장이 다르다 보니 언쟁도 좀 있었지만 금방 아들 편에서 이해할 수 있었다. 물론 충격적인 사실도 알게 되었다. 아들이 맥길대 학부 시절 몬트리올에서 200불짜리 방을 렌트해 살면서 작은 생활비로 정말 힘들었다는 이야기도, 미국 위스콘신 주립대에 첫 직장을 잡아갔을 때도 월세 내고 나니 200불 남아서 첫 월급 받을 때까지 진짜 어려웠다는 이야기도 털어놓았다. 아들은 그때 부모에게 말하지 않았는지 안타깝다. 이민지에서 고생하는 부모에게 생할비를 더 달라고 말할 수 없었지 싶다. 이렇듯 아이들은 노동 속에서 가족을 위해 온 힘을 다 하는 부모의 뒷모습을 보면서 어른이 되어가고 있었나 보다. 언제부턴가 자식들은 키워지는 것이 아니라 스스로 자라나는 것인지도 모른다.

'젊어서 고생은 사서도 한다'고 하지만 마음이 아프고 많이 미안하다. 어릴 적 유아 천식으로 위태위태하던 그 아이를 어떻게 키웠는데 그리도 무심했는지 많이 자책 된다. 부모로써 좀 더 신경을 써야 했는데 돈 얼마 주는 걸로 책임을 다한 줄 착각했던 모양이다. 가족 간에 허심 없이 대화할 수 있는 것도 능력이고 사랑인데, 우리는 부모라는 권위만 세웠지 그런 교육은 하지 못했던 것 같다.

아들은 모진 폭풍우 속에서 어깨로 부딪치고 등으로 버티며 계곡을 흐르고 강을 돌아 이제 장강에 이르렀을 것이다. 누구 하나 도와주는 이 없는 백인 사회에서 경쟁한다는 것은 두려움의 연속이었을 것이다. 모든 조건을 갖추고도 진급에서 탈락했을 때는 죽음까지도 생각했었다는 아들의 고백에 가슴이 서늘했다.

그래도 떠나기 전날 밤에 아들이 했던 말이 마음을 훈훈하게 한다. "동생과 싸우면 항상 나만 꾸중하시고 매도 맞아서 아버지를 좋아하지는 않았지만, 가족을 위해 최선을 다하시고 바르게 사셨던 아버지를 존경했어요."라며 50대 중반 아들의 눈에 눈물이 글썽했다. 그 눈물에서 아버지를 그리워하는 아들을 보았다. 아들의 손을 꼭 잡아주고 싶었지만, 부쩍 장성해 버린 아들의 손을 선뜻 잡지 못했다.

다음 날 새벽 6시 렌터카를 몰고 아들 내외는 어둠 속으로 사라졌다.

"전복도 많이 드시고 운동도 열심히 하셔서 다음에는 건강한 모습으로 봬요."하며 나를 꼭 안아줬다.

"와 줘서 고맙다. 운전 조심해서 가라"고 나도 씩씩하게 말했다. 그리고 딸처럼 느껴졌던 며느리를 꼭 안으며 "우리 작은딸 가네"하며 울먹였다. 지금도 그 새벽이 눈에서 아른거린다.

가족이란 오래도록 만나지 않아도, 속에 있는 말을 다 하지 않아도 사랑이고 희망이다. 아픔을 줄까 봐 침묵으로 배려할 때도 있을 테니까. 그러나 자주 만나고 솔직한 대화를 나누는 것이 서로를 더 깊이 이해하고 사랑하는 길이 아닐까.

가족이 있어 난 지금도 힘을 낸다. 만나니 반가웠다. 집안에서 남자 목소리가 나니 든든했다. 그러나 몇 년 사이 변해버린 서로의 얼굴을 보며 마음이 안타까웠다. 더 안타까웠던 건 오랜 세월 몰랐던 자식의 힘든 시간이었다. 아들의 힘든 시간들이 주마등처럼 스친다. "이제 모든 어려움은 지나갔어요"하며 나를 다독인다. 난관을 헤치고 혼자 어른이 되어 자기 인생을 스스로 분별하고 스스로 결단하는 강한 의지가 보였다. 이제 우리 집은 부모와 자식들이 자리가 바뀌었다. 앞서가는 자식들의 뒷모습을 엄마가 바라보게 된 것이다. 장강의 뒷물결이 앞 물결을 밀고 흘러가듯(장강후랑추전랑), 부모를 제치고 앞서가는 그들 뒤에 서서 박수를 보낸다.

“끝 없는 장강의 물결은 도도하게 흐른다” (두보의 ‘등고’ 중에서)

밴쿠버 조선일보가 인터넷 서비스를 통해 제공하는 기사의 저작권과 판권은 밴쿠버 조선일보사의 소유며 저작권법의 보호를 받습니다. 허가없이 전재, 복사, 출판, 인터넷 및 데이터 베이스를 비롯한 각종 정보 서비스 등에 사용하는 것을 금지합니다.

광고문의: ad@vanchosun.com 기사제보: news@vanchosun.com 웹 문의: web@vanchosun.com

심현숙의 다른 기사

(더보기.)

심현숙의 다른 기사

(더보기.)

|

|

|

|